2025年4月24日,湖南大学《杂技艺术鉴赏》课堂上展开了一场传统与现代碰撞的特别教学——湖南三百工程文艺家、湖南省杂技艺术剧院有限责任公司副总经理王蓓携团队走进校园,与课程主讲教师陈功展开跨界对谈,通过“讲授——表演——提问”三位一体的创新形式,带领学生零距离感受杂技艺术的力与美。活动现场,既有惊险柔韧的杂技表演、师生互动的趣味体验,更深度解读了湖南“新杂技”的文化突围之路,为校园美育实践注入鲜活基因。

作为国家一级演员,王蓓以汉代角抵戏、蚩尤戏,唐代宫廷杂技,明清街头艺术,近现代杂技发展与传播为脉络,剖析“奇、难、险、美”的杂技技艺内核,以及技巧要素。王蓓特别分享了1995年参演太阳马戏团《Mystère》的经历。他坦言道,当时他还是湖南省杂技团的青年演员,这段经历见证了杂技海外交流传播的友谊,同时国际顶尖团队的杂技创作与运营理念,也让他对杂技产生了新的认知与理解。后来,王蓓深耕杂技舞台,不断创新推动传统杂技与现代艺术的跨界融合。其作品如《梦之旅》《加油吧!少年!》等多次赴海外巡演,足迹遍及20余国,助力湖湘文化国际传播。《四杆腾飞》荣获24届蒙特卡罗国际马戏节“银小丑”奖;创作执导的《小夫妻》在深圳十一届全国大赛中获得中国杂技界最高奖项“金菊奖”。“敬畏舞台、敬畏观众”,是王蓓始终坚持的信念。而探索传统技艺与现代美学融合,以创新精神推动杂技艺术的时代化表达,是他与所有杂技人的使命与方向。

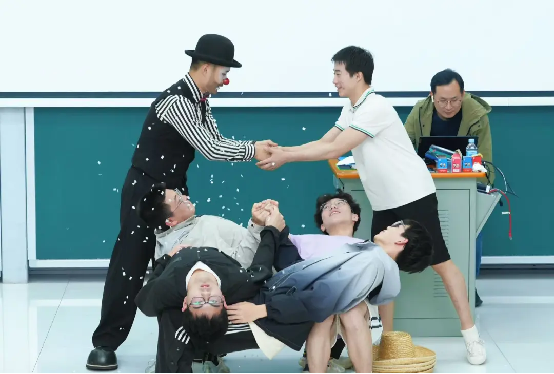

在杂技艺术海外交流传播的文化见闻分享之外,湖南省杂技团现场演绎了《童趣·儿时》《橙子先生的多巴胺》两部新杂技短剧的精彩片段。前者将传统手技转化为童年游戏叙事,后者通过沉浸式互动打破观演边界。现场展演凝结心跳加速的瞬间,而作品鉴赏环节饱含着青春的奋斗激情。王蓓以《青春还有另一个名字》《韶山北路438号》为例,阐释了新杂技剧目创作的艺术逻辑,讲述作品背后的奋斗创新故事。《青春还有另外一个名字》以新杂技剧场形式打破传统框架,将杂技语言与现代舞、影像艺术结合,描述了一个个渺小且又伟大的年轻灵魂和生命个体的故事,向观众展现以“青春之我”,创建“青春之国家、青春之民族”的勇敢和智慧。该剧获湖南省第十五届精神文明建设“五个一工程奖”特别奖及第七届湖南艺术节“田汉新剧目奖”。《韶山北路438号》在中国(张家界)国际新杂技戏剧周进行公演,该剧打破了传统杂技注重在舞台上表现高难度身体技巧的迷思,用影像的叙事传达杂技艺术的发展脉络与湖南杂技事业的前世今生,并展现了年轻的杂技人在追寻表演梦想道路上的孤独与恐惧,信任与勇敢,友谊与担当。

“如何把杂技技巧与人物形象,故事情节融合得不突兀?这是新杂技导演面临的问题之一。”王蓓如是说。“有哪些因素促使湖南新杂技走在全国新杂技创新的前沿?”提问环节,王蓓从三方面给出回答:一是建立“技术戏剧化”方法论,延长演员艺术生命周期;二是应对观众审美升级,从感官刺激转向心灵共鸣,应对外部娱乐形式的冲击;三是首创“演员主创制”,让每个演员都参与到作品的创排中。比如《加油吧!少年》等作品均由95后演员参与编导,实现青年表达与杂技技艺的共生。

最后,师生合影留念,镜头定格下艺术家与青年学子并肩而立的瞬间,传统杂技的传承脉络与当代美育的创新活力在此交汇。

本次“杂技进课堂”活动是深化美育改革的创新实践。通过艺术家的现场展演、创作解析与师生互动,杂技艺术从舞台“高难度”转向课堂“可感知”,为传统技艺赋予了教育新表达。未来,学校将持续探索“艺术+教育”的跨界融合模式,以更多沉浸式、对话式教学场景,激发学生对艺术的深层理解与创造力,为新时代美育注入鲜活生命力。

课程主讲人陈功(左)与 湖南三百工程文艺家王蓓(右)

《童趣·儿时》现场演出照

《橙子先生的多巴胺》现场与学生互动照

校督导和同学们观看演出的反应